Missão artística francesa

A derrota definitiva de Napoleão em 1815 encerrou um longo período de guerras que afetou os países europeus e suas colônias.

Enquanto na Europa o Congresso de Viena redesenhava o mapa político do continente sob o comando das monarquias restauradas, nas Américas o império colonial espanhol se fragmentava irreversivelmente. O Brasil escapara de semelhante destino em 1808, quando aqui aportou D. João VI, acompanhado da corte e da família real portuguesa, após atravessar o Oceano Atlântico sob a proteção da armada inglesa, em espetacular fuga da invasão napoleônica. “Foi o único que me enganou”, queixou-se em suas memórias, pouco antes de morrer no exílio da Ilha de Santa Helena, o imperador que exportara a Revolução Francesa a ferro e fogo. Da noite para o dia, a modesta capital colonial do Rio de Janeiro viu sua população de 60 mil habitantes dobrar de tamanho ao se tornar sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, designação adotada pelo império lusitano governado com base nos trópicos.

A exótica e pitoresca cidade tinha, na primeira década do século 19, apenas 75 logradouros públicos, entre ruas, travessas, becos e largos. Na medida em que as restrições coloniais eram superadas – sob o impacto da abertura dos portos e da criação de uma rede de órgãos governamentais como o Banco do Brasil, a Biblioteca e a Imprensa Nacional –, ganhavam impulso atividades ligadas ao conhecimento e à cultura, com a fundação de museus, teatros e escolas. Em 1816, com a morte de sua mãe D. Maria I (a Rainha Louca), D. João se torna rei do Brasil e de Portugal sem, entretanto, cogitar um retorno à tumultuada Europa, o que só ocorreria em 1821, às vésperas de nossa Independência. Nesse meio tempo, a corte imigrada se ressente da falta de uma iconografia capaz de traduzir em imagens a representação oficial do único império que então se erguia ao sul da linha do Equador.

A mais portentosa estrutura concebida para produzir uma arte grandiosa a serviço do Estado – integrada por pintores, escultores, gravadores e arquitetos arregimentados por Napoleão para a veiculação de sua própria imagem – estava agora ociosa e dispersa diante do ocaso de seu patrono. “Com a idade de 60 anos, pai de uma família numerosa, achei-me no meu país, vítima de uma revolução cuja agitação crescente eliminou minha modesta fortuna. Assustado sobretudo pela última invasão de Paris, todas as minhas esperanças se dirigem ao asilo que Vossa Majestade escolheu para si mesma na sabedoria de suas concepções.” Quem assim escreve ainda em 1815 oferecendo seus serviços ao príncipe de Portugal e sua augusta família é o célebre pintor de telas de paisagens e retratos históricos napoleônicos Nicolas-Antoine Taunay, membro do Instituto Real de França, antiga Academia Francesa de Artes ao tempo dos Luíses. A invasão a que se refere em seu desesperado apelo é a tomada da capital francesa pelos exércitos da coligação vitoriosa em Waterloo. Assim, muitos artistas franceses falidos e desempregados existiam, mas por que buscariam abrigo na corte de um rei absolutista, até então considerado um inimigo foragido? E por que D. João deveria recebê-los?

COLÔNIA LEBRETON

O Brasil se instalou no imaginário dos franceses desde que em 1555 outro Nicolas (Durand de Villegaigon) por aqui fracassara no intento de estabelecer uma França Antártica. O território atraía a curiosidade por ser uma terra de enorme fauna e exuberante flora, onde se acomodara uma realeza tão tradicional quanto as europeias no quesito de proteção às artes e aos artistas, sem, entretanto, deixar-se contaminar pelo ódio que havia devastado o velho continente.

Portugal, por sua vez, há muito oscilava entre Inglaterra e França, potências hegemônicas na era dos impérios e das revoluções. Se a primeira se tornara a principal força industrial, a segunda exercia incontestável atração cultural como epicentro das ideias iluministas. Entre os adeptos do alinhamento com os franceses, destacava-se Antônio de Araújo, o Conde da Barca, ministro que estivera preso em Paris nos anos mais duros do Terror. Seria ele o idealizador da vinda ao Brasil daquela que passaria à história como a Missão Artística Francesa, cujos componentes tinham como principal tarefa a de constituir o núcleo docente de nossa Academia Imperial de Belas Artes.

Na primeira metade do século 19, pintores e escultores eram bem raros no Brasil e se resumiam a uns poucos mestres barrocos, como Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho. Tampouco Portugal exibia tradição na formação de pintores, ao ponto de que apenas um retrato de D. João VI havia sido pintado antes da partida para o Brasil. Desse modo, tão logo foram restabelecidas as relações diplomáticas, coube ao Marquês de Marialva, embaixador extraordinário de Portugal na França, a tarefa de recrutar e organizar a vinda de artistas e futuros professores.

A escolha para liderar a expedição recaiu sobre Joaquim Lebreton, secretário perpétuo da Classe de Belas-Artes do Instituto da França e um dos fundadores do Museu do Louvre, destituído de seus cargos após a restauração dos Bourbon por sua recusa em devolver aos países de origem obras obtidas às custas da guerra e da ocupação napoleônica. Morto em 1819 no Rio de Janeiro, foi dele a seleção dos componentes da Colônia Lebreton, composta pelos artistas e suas famílias. Quarenta pessoas embarcaram no Calpe – pequeno barco à vela de bandeira norte-americana que partiu do Havre em janeiro de 1816 e aqui aportou dois meses depois.

“O ardor natural dos artistas franceses despertava as ilusões gloriosas que deviam conformar nosso primeiro passo rumo a uma terra desconhecida”, anotou ao chegar Jean-Baptiste Debret, pintor de história e decoração que se destacaria do grupo por retratar o Brasil com a mais rica profusão de detalhes.

Desembarcaram ao som dos tiros de canhão que anunciavam a morte de D. Maria I, além dos pintores Debret e Nicolas-Antoine Taunay, o irmão mais novo deste, Auguste-Marie Taunay, escultor de renome a quem coubera executar, em 1807, o Arco do Triunfo do Carrossel no palácio do Louvre; o arquiteto Auguste Henri-Victor- -Grandjean de Montigny – que seria o primeiro professor de Arquitetura do Brasil e introdutor do Neoclassicismo –; e o gravador Charles-Simon Pradier. Completavam o grupo de mestres-artífices engenheiros, mecânicos, ferreiros, serralheiros e carpinteiros.

Em agosto de 1816, logo após o funeral da rainha, D. João VI assinou os decretos de criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, o que estabelecia uma pensão anual de 800$000 para cada um dos artistas. Lebreton, como chefe, ganhava o dobro, enquanto os artesãos ficavam com menos da metade. No total, a despesa para o erário era de 8:032$000. A contrapartida principal dos contratados era a de construir cenários e dar grandiosidade àquela aristocracia perdida nos trópicos.

VIAGEM PITORESCA

Debret era um legítimo representante da burguesia esclarecida e culta. Seu pai, Jacques Debret, escrivão do Tribunal de Paris, interessava-se por história natural e mantinha amizade com Dauberton e Lesage, célebres naturalistas da época. O jovem Jean-Baptiste teve uma educação humanista primorosa no Lycée Louis-le-Grand, o mais moderno estabelecimento de ensino da época, de onde saíram revolucionários do porte de Robespierre e Desmoulins.

Sua maior influência foi o primo Jacques- -Louis David (20 anos mais velho), principal pintor de Napoleão e autor da monumental tela de registro da consagração do imperador e coroação da imperatriz Josefina na catedral de Notre-Dame, em 2 de dezembro de 1804. É dele também o famoso quadro A Morte de Marat, de 1793, que mostra o revolucionário assassinado na banheira. Terminou seus dias na Bélgica, exilado.

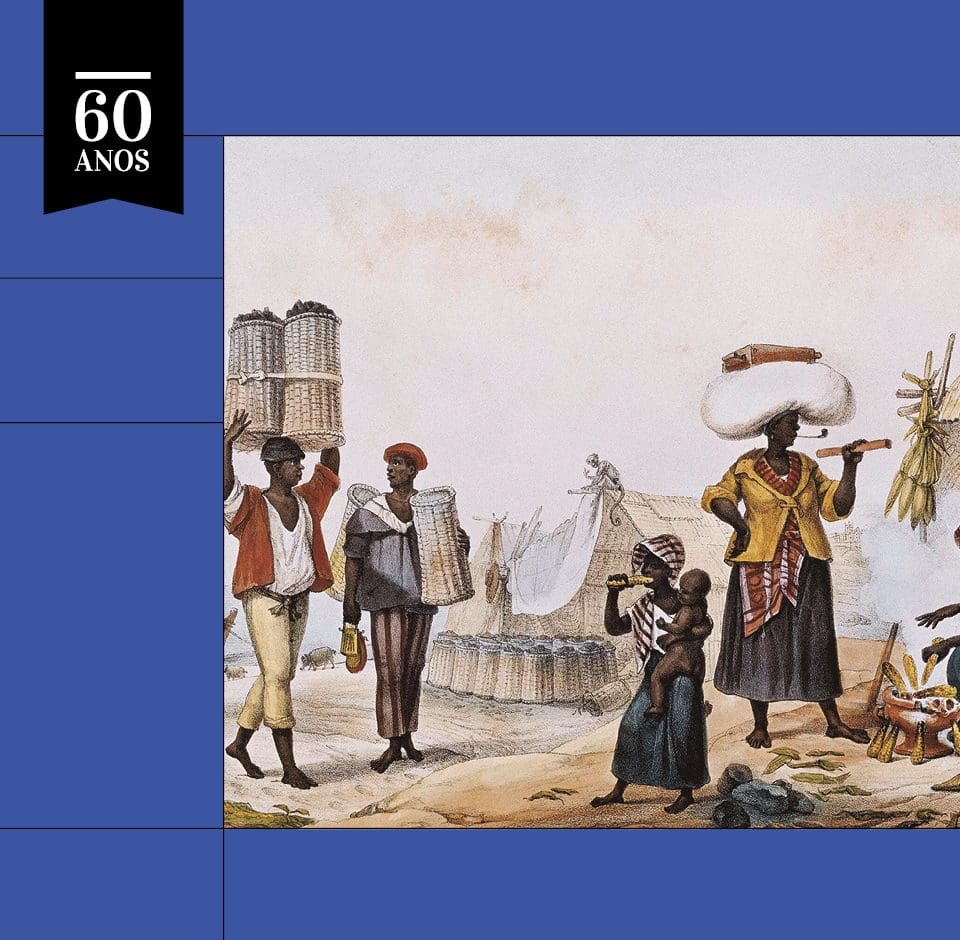

De 1785 a 1814, o estúdio de David em Paris seria considerado o mais importante da Europa, e, nele, Debret dirigiu durante 15 anos o ateliê dos alunos. Em duas temporadas na Itália, desenvolveu o estilo neoclássico presente em seus quadros de casamentos reais e coroações e também o gosto pelas cenas do cotidiano e figuras populares retratadas nas 151 pranchas da obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, publicada em três volumes em Paris, entre 1834 e 1839.

Durante os 15 anos que passou no Brasil, até retornar à França, em 1831, Debret testemunhou a transformação de uma colônia em país independente: retratou D. João VI e sua aclamação como rei e a rainha D. Carlota Joaquina no momento do retorno a Portugal; a chegada da princesa austríaca Leopoldina e seu casamento com D. Pedro I; a aclamação e posterior coroação de nosso primeiro imperador e o segundo casamento com Amélia de Luxemburgo; e, finalmente, a aclamação de D. Pedro II, após a abdicação do pai. Ele nos mostrou, ainda, como se vestiam e se divertiam, trabalhavam e eram enterradas pessoas ricas e simples, livres e escravas. Em seu livro em estilo de almanaque estão representados os índios e os aspectos da mata brasileira e da vegetação nativa; a escravidão, inclusive os castigos e suplícios aos quais eram submetidos os escravos; cenas do cotidiano; manifestações culturais; e festas e tradições populares.

Debret não se limitou a desenhar e a pintar. Sua obra é toda comentada por ele próprio e o texto foi traduzido por Sérgio Milliet. No best-seller 1808, Laurentino Gomes reproduz uma passagem na qual o pintor se mostra escandalizado com a falta de boas maneiras dos ricos durantes as refeições: “O dono da casa come com os cotovelos fincados na mesa; a mulher, com o prato sobre os joelhos, sentada na sua marquesa, à moda asiática; e as crianças, deitadas ou de cócoras nas esteiras, lambuzam-se à vontade com a pasta de comida nas mãos. As mulheres e crianças não usam colher nem garfos; comem todos com os dedos”.

Menos fiel à realidade (ao ponto de colocar vacas nas praias) e pouco interessado na corte brasileira, o veterano pintor Nicolas-Antoine Taunay deixou apenas um registro histórico nas 45 obras que produziu durante os cinco anos em que permaneceu aqui. Trata-se de uma tela de D. João e D. Carlota passando em frente ao Paço de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. Deixou, no entanto, belíssimas paisagens da Baía de Guanabara, do Outeiro da Glória e de bairros como Botafogo, Laranjeiras e Tijuca.

Costumava incluir a si próprio nos quadros, saudando o casal real na obra mencionada e em minúsculas dimensões, para melhor destacar a imensa natureza do País, como na tela Cascatinha da Tijuca. “O Brasil parecia difícil de representar: os escravos surgiam em situações desumanas e o pintor sempre reclamou da luz brilhante demais da América, dos verdes ‘excessivos’ das florestas e do céu do Rio de Janeiro, que considerava ‘exagerado’”, explica a professora Lilia Moritz Schwarcz em seu livro O Sol do Brasil – Nicolas-Antoine Taunay e as Desventuras dos Artistas Franceses na Corte de D. João (Companhia das Letras, 2008).

NOVA ERA

O primeiro evento grandioso a contar com a participação de todos os artistas da Missão Francesa foi a coroação de D. João VI, realizada em 6 de fevereiro de 1818. Três monumentos neoclássicos erguidos no largo do Paço pelo arquiteto Montigny evocavam a Antiguidade Clássica: um templo dedicado à Minerva, com uma enorme estátua da deusa erigida por Auguste Taunay e, debaixo de sua égide, o busto de D. João VI sobre um pedestal; um imenso arco do triunfo com mais de 13 metros de altura e 15 metros de largura; no centro da praça, um obelisco de estilo egípcio, com pintura externa imitando o granito vermelho.

A população, extasiada, acompanhava a tradição finalmente alcançar os trópicos. “Fazia uma agradável sensação a vista simultânea destes monumentos grego, romano e egípcio, não só pela beleza da iluminação que os decorava, mas também pelo bom gosto de sua arquitetura, que só pessoas inteligentes podiam conhecer e apreciar”, resumiu Luiz Gonçalves dos Santos, um memorialista da época, mais conhecido como Padre Perereca.

Em 13 de maio de 1818, foi apresentado o drama alegórico em quatro atos Himeneu, que entoava loas à monarquia lusitana. Como decoração para esse balé histórico, Debret pintou D. João VI ladeado por alegorias greco-romanas, como a Fortuna e a Fama. O Rio de Janeiro jamais vira tanta pompa, repetida meses depois na recepção à princesa Leopoldina.

Apesar de inaugurarem uma nova era para as belas-artes brasileiras, a vida dos artistas franceses por aqui não seria nada fácil. Ferrenhamente perseguidos pelo cônsul francês Maler, que os acusava de bonapartistas e manobrou para atrasar a criação de nossa Academia, tiveram que enfrentar também a hostilidade dos artistas portugueses e brasileiros. Montigny, por exemplo, era tachado de ser mero projetista, incapaz de construir um edifício sólido. Pura inveja contra o arquiteto que construiu o prédio da Academia Imperial de Belas Artes, finalmente instalada por D. Pedro I em dezembro de 1826. Situava-se na atual Avenida Passos e foi demolido em 1938, dele sobrando apenas o portal que ainda hoje pode ser visto no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Foi também o primeiro urbanista da cidade que adotou definitivamente e onde morreu, aos 74 anos de idade.

O primeiro dos integrantes da Missão a partir fora o gravador Simon Pradier, queixando-se da falta de recursos para imprimir gravuras. Retornou em 1818 levando consigo os retratos que Debret pintara de D. João e a cena da chegada da princesa Leopoldina. Essas obras foram gravadas e difundidas, dando visibilidade ao material que mais tarde comporia a Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil.

Nicolas-Antoine Taunay morreu na França em 1830, mas deixou no Brasil uma descendência que se notabilizaria nas artes e na literatura. O filho, Félix-Émile Taunay, tornou-se professor de pintura de paisagem e diretor da Academia de Belas Artes. O neto, Alfredo Maria Adriano d’Escragnolle Taunay, é o autor de A Retirada da Laguna – relato escrito em francês de episódio da Guerra do Paraguai, da qual participou como militar – e do célebre romance Inocência, traduzido para diversas línguas. Afonso d’Escragnolle Taunay, o bisneto, foi um escritor e biógrafo que publicou o livro A Missão Artística de 1816, contando as aventuras do antepassado ilustre e seus companheiros.

O escultor Auguste Taunay, ao contrário do irmão, decidiu ficar no Brasil, onde morreu solteiro, em 1824. Inconformado com a demora na instalação da Academia, abriu cursos livres, juntamente com alguns colegas franceses. Deixou poucas obras, tanto na França como no Brasil, entre as quais um busto em gesso em homenagem a Camões.

Cansado e saudoso da família, Debret voltou à França logo após a abdicação de D. Pedro I, cujo reinado acompanhou do primeiro ao último dia. Levava consigo o discípulo predileto, Manuel de Araújo Porto Alegre, que ia aperfeiçoar seus estudos em Paris. Em 1837, o governo brasileiro, reconhecendo os serviços prestados, concedeu-lhe uma pensão. Dois anos depois, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro o elege como sócio. Na capital da França, tornou-se arquivista e historiador da carreira de seu primo e mestre David. Morreu em 28 de junho de 1848, aos 80 anos de idade.

ESTE CONTEÚDO FAZ PARTE DA EDIÇÃO #436 IMPRESSA DA REVISTA PROBLEMAS BRASILEIROS.

Texto

HERBERT CARVALHO

Ilustração

MARIA FERNANDA GAMA